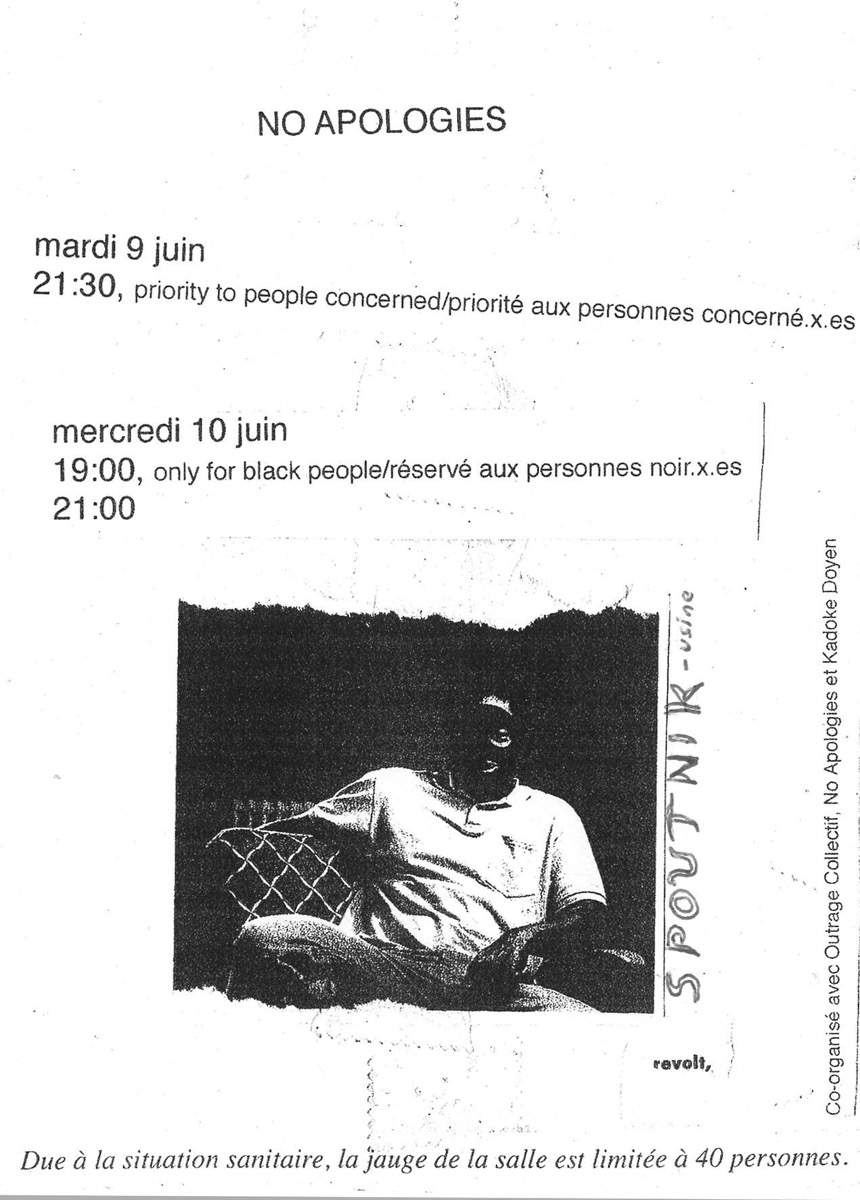

ATTICA de Cinda Firestone

soirée anti-carcérale

«En septembre 1971 et à la suite de l’assassinat d’un militant Black Panther dans une prison californienne, les détenus de la prison d’Attica (New York) organisent une mutinerie qui se solde par l’occupation de la cour du bâtiment D de la prison et la prise en otage de 42 gardiens. Les détenus produisent une liste de revendications, mais après quatre jours de négociations la police prend d’assaut la prison, faisant une quarantaine de morts dont une dizaine de gardiens. Le film de Cinda Firestone rassemble une grande partie des archives visuelles produites pendant la mutinerie et tente de démonter le récit policier mis en scène lors d’un simulacre de procès qui prit fin en 1973 et où aucun des policiers ayant pris part à la tuerie ne fut condamné».