Toute une nuit sans savoir de Payal Kapadia

ven. 18 mars 2022 20h30

sam. 19 mars 2022 20h30

dim. 20 mars 2022 17h00

lun. 21 mars 2022 20h30

mar. 22 mars 2022 20h30

mer. 23 mars 2022 20h30

jeu. 24 mars 2022 20h30

lun. 28 mars 2022 20h30

mar. 29 mars 2022 20h30

Réalisation |

Payal Kapadia

|

Pays |

France

|

Année |

2021

|

Langue |

ST français

|

Cycle |

Événements |

Sortie

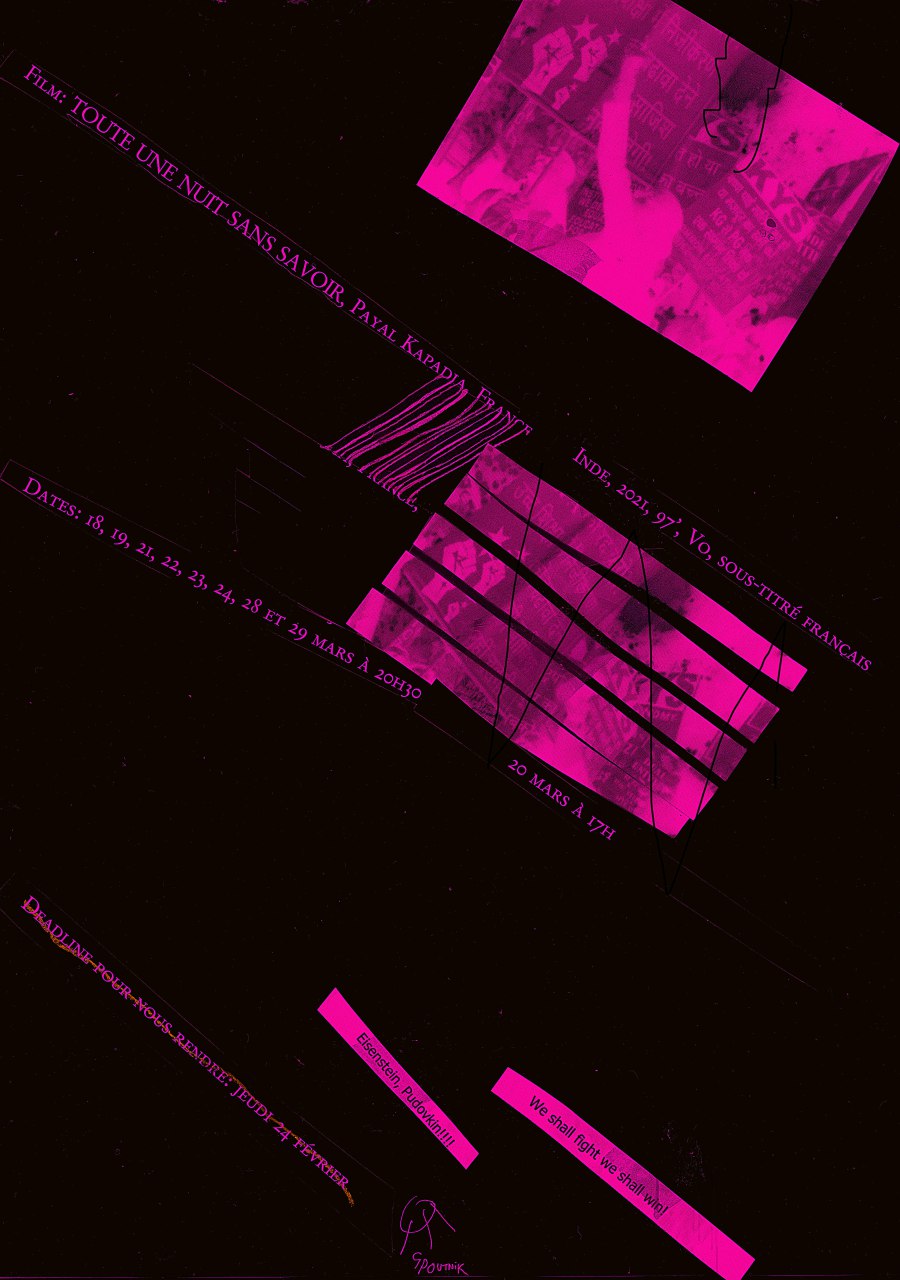

TOUTE UNE NUIT SANS SAVOIR, Payal Kapadia, France, Inde, 2021, 97’, Vo, sous-titré français

*************************************************************************************************************

Toute une nuit sans savoir s’ouvre sur une fête, durant laquelle de jeunes adultes dansent devant un écran sur lequel est projeté un film. En off, une lettre d’amour est lue. L. s’adresse à K. L. ne sait pas si elle souhaite se joindre à la fête car K. est absent. Le film se termine par une assemblée politique s’improvisant en danse, peut-être avec les mêmes corps. En off, la voix d’un professeur de cinéma encourage ses étudiant.e.s à tenir compte de la lutte qu’ils et elles viennent de traverser. Ainsi, deux danses entre lesquelles se dessine le mouvement du film: de l’intime au collectif, de l’amour à la révolte, du cinéma au politique.

Entre 2015 et 2016, le Film and Television Institute of India – école publique de cinéma – a connu cent trente-neuf jours de blocage. En cause, la nomination à la tête de l’institution d’un acteur connu pour être proche du BJP, le parti nationaliste hindou. Dépassée la stricte contestation de l’intronisation d’un nouveau directeur, c’est finalement tout un pan de la société indienne qui s’est vu contesté durant cette occupation: le système des castes, le nationalisme, l’islamophobie étatique et la répression policière.

Ces événements, Payal Kapadia les a vécus en tant qu’étudiante en cinéma. Son premier long métrage est le récit de ceux-ci. Pour restituer la complexité de ce moment politique, Kapadia a composé avec quelques matériaux: des images d’archives – datant de l’occupation ou antérieures, des images tournées à la suite de la lutte pour documenter la vie de ses ami.e.s et les lettres d’amour de L. trouvées dans une armoire de l’institut de cinéma.

Ces lettres sont celles d’un amour impossible. Impossible car L. et K. n’appartiennent pas à la même caste. Par le désarroi et la colère exprimés par L., l’on comprend qu’aimer en Inde est une affaire politique. Ces affects trouvent un relais dans la contestation collective: les manifs, les banderoles, les slogans. Ces mobilisations vont jusqu’à exprimer ouvertement la participation nécessaire du cinéma dans la révolution. On croit rêver quand on voit les étudiant.e.s solliciter deux grandes figures du cinéma soviétique pour crier leur rage: «Eisenstein, Pudovkin, we shall fight, we shall win». Mais la cinéaste ne s’arrête pas au simple montage des images d’archives. Elle filme aussi les moments creux de la révolte: les danses, la nuit, le sommeil dans le campus. Des images obscures, proches de la rêverie qui racontent combien le quotidien et les corps peuvent être hantés, marqués par la violence de l’époque. Mais combien ces états sont nécessaires à toute action militante.