MONIQUE, CHRISTIANE ET YVONNE – TROIS FILMS DE CAROLE ROUSSOPOULOS

mer. 15 nov. 2017 19h

Réalisation |

Carole Roussopoulos

|

Pays |

France

|

Année |

1973

|

Langue |

version française

|

Format |

Vidéo

|

Durée |

76' |

Collaboration |

Espace femmes international (EFI)

|

Cycle |

Caméra au poing Carole Roussopoulos

|

| Website | |

CAMÉRA AU POING - CAROLE ROUSSOPOULOS

EN COLLABORATION AVEC ESPACE FEMMES INTERNATIONAL (EFI) ET LE FESTIVAL LES CRÉATIVES

TROIS FILMS DE CAROLE ROUSSOPOULOS

MONIQUE – LIP I

FRANCE, 1973, 25’

Besançon, août 1973. Après l’occupation de l’usine LIP par les forces de l’ordre, une ouvrière, Monique Piton, raconte leurs quatre mois de lutte, souligne la place décisive des femmes dans le Comité d’Action et dénonce le rôle joué par la télévision.

CHRISTIANE ET MONIQUE – LIP V

FRANCE, 1976, 30’

En 1976, à Besançon, les ouvrier·ère·s de LIP occupent à nouveau leur usine et relancent la production de montres. Monique et Christiane témoignent de la difficulté d’être femme face aux ténors de la revendication syndicale.

YVONNE NETTER, AVOCATE

FRANCE, 1982, 23’

L’une des premières femmes avocates du barreau de Paris en 1920, suffragette, juriste spécialisée dans le droit des femmes, Yvonne Netter s’interroge sur l’évolution du partage des rôles dans la société, sur la place qu’y tiennent les femmes aujourd’hui et sur le mouvement féministe.

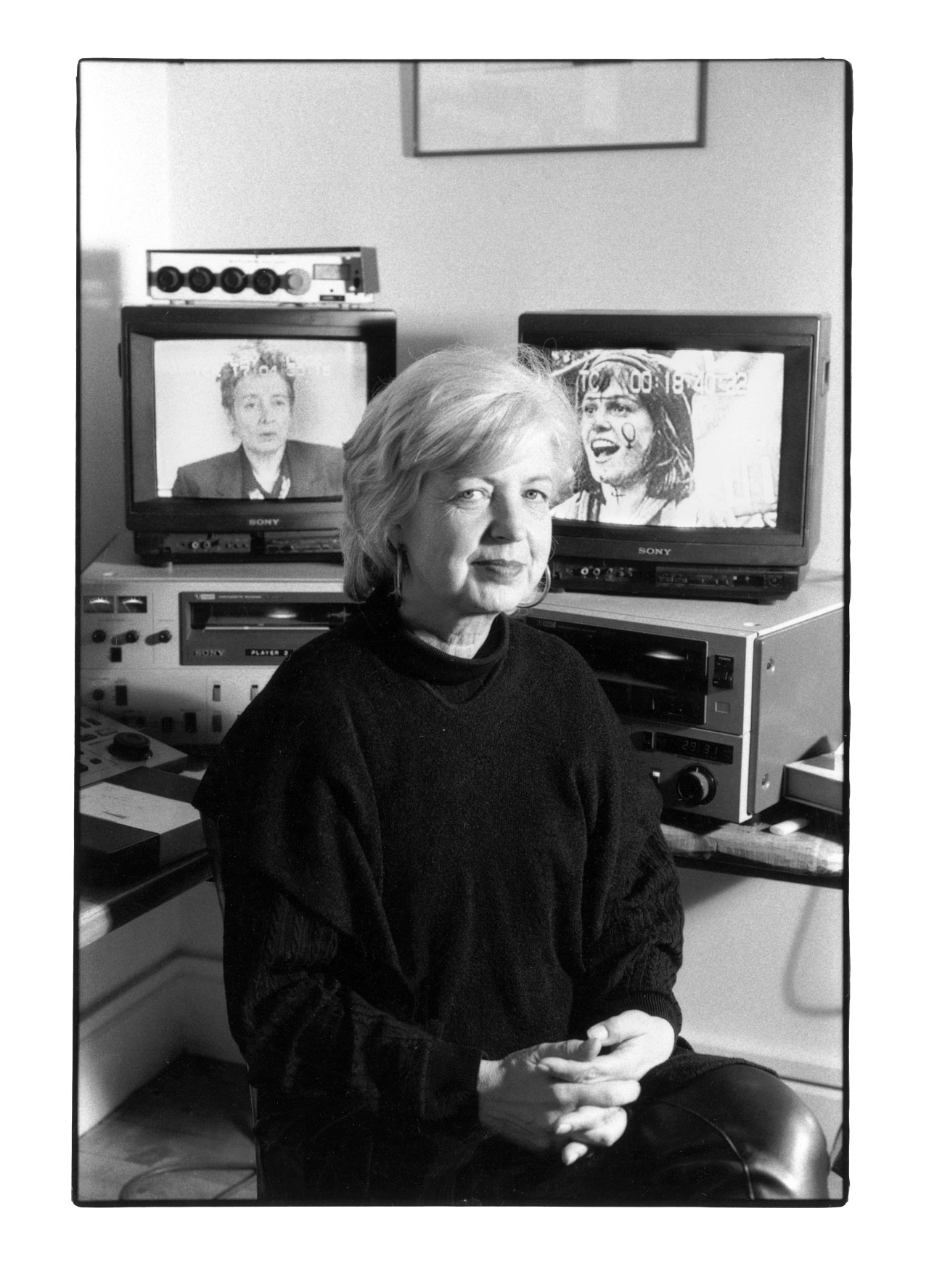

CAMÉRA AU POING – CAROLE ROUSSOPOULOS

EN COLLABORATION AVEC ESPACE FEMMES INTERNATIONAL (EFI)

ET LE FESTIVAL LES CRÉATIVES

Hommage à Carole Roussopoulos, figure du féminisme et pionnière de la vidéo militante documentaire. Dans les années septante, en pleine période de contestation sociale, elle donne la parole à celles et ceux qui sont tenu·e·s au silence: les femmes, les ouvrier·ère·s, les immigré·e·s, les homosexuel·le·s, les prostitué·e·s, etc. En 1982, elle fonde avec Delphine Seyrig et Ioana Wieder le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir à Paris pour créer une mémoire audiovisuelle des mouvements de femmes.

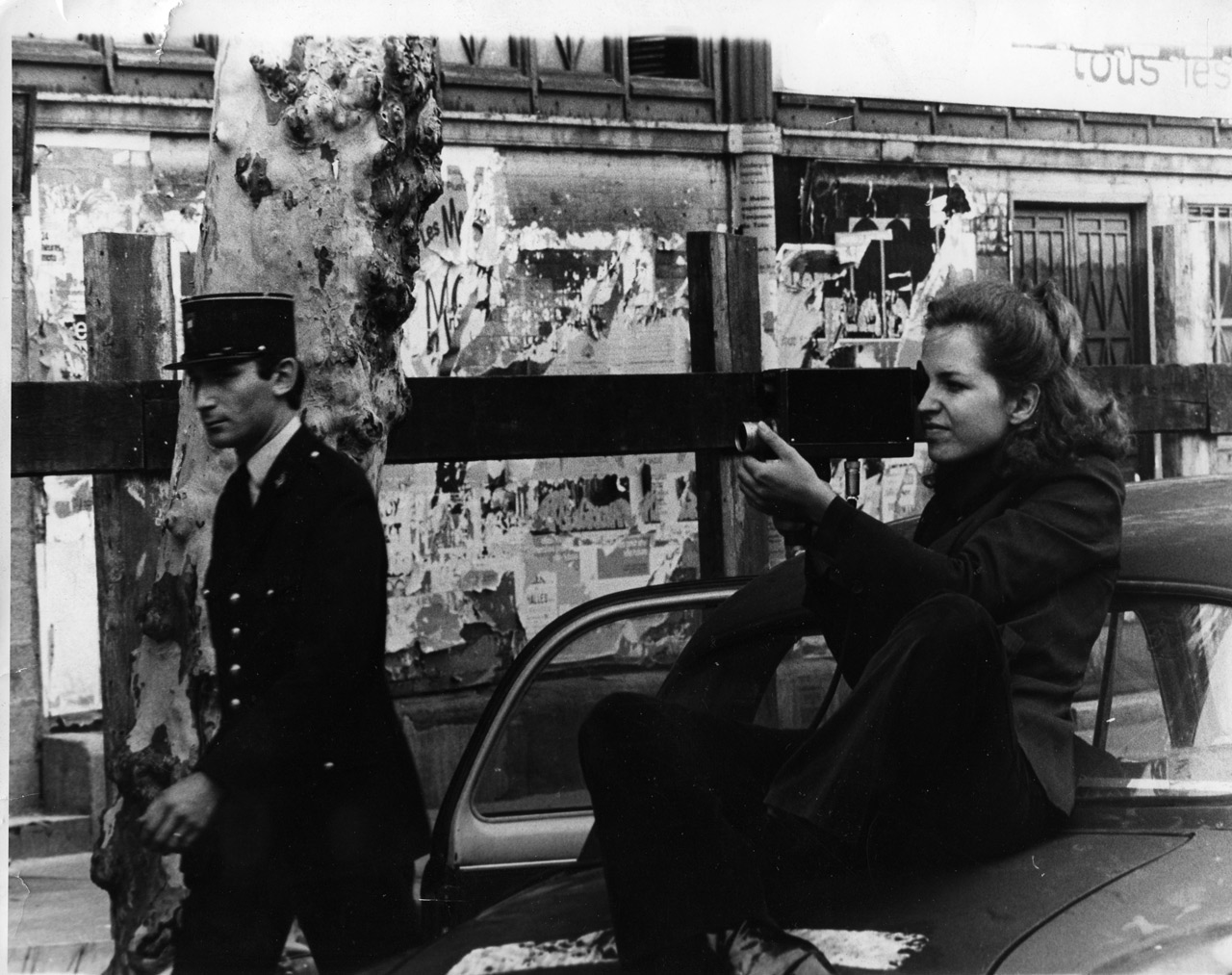

Carole Roussopoulos, née en 1945 à Sion, s’installe en 1967 à Paris. Deux ans plus tard elle achète l’une des premières caméra vidéo légère combinée d’un magnétoscope pour enregistrer le son et se découvre vidéaste militante. Avec son compagnon Paul Roussopoulos, elle fonde le collectif « Vidéo Out » pour documenter et soutenir des luttes en donnant la parole aux “sans voix”. Elle suit les grèves ouvrières, dont celles de l’usine LIP, et les luttes anti-impérialistes. Carole Roussopoulos partage son savoir technique avec plusieurs collectifs militants, dont les Black Panthers ou le mouvement de libération des femmes (MLF).

De nombreux collectifs de contre-culture féministe s’emparent de la vidéo, médium récent et pas encore institutionnalisé. Ces groupes se réalisent avec des principes d’autonomie, non-hiérarchie et surtout en non mixité afin que les concernées s’expriment librement. Les caméras contribuent au combat féministe en diffusant notamment une nouvelle image des femmes, loin des stéréotypes et de la censure masculine.

La rencontre de Carole Roussopoulos avec le MLF est décisive et influence la carrière de la vidéaste qui, caméra au poing descend dans la rue et filme les manifestations en faveur de l’avortement, les prostituées de Lyon, les débats autour du viol, etc. Elle fait également partie d’un collectif entièrement féminin Les Insomuses avec Delphine Seyrig et Iona Wieder, avec lesquelles elle réalise des films tels que: Maso et Miso vont en bateau ou S.C.U.M Manifesto. En 1982, elles fondent ensemble le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, premier centre d’archives audiovisuelles féministe. De retour en Suisse en 1999, elle réalise Debout! Une histoire du mouvement de libération des femmes, un documentaire qui propose des entretiens des femmes qui ont porté le MLF en Suisse et en France avec des images d’archives.

Caméra au poing Carole Roussopoulos

Hommage à Carole Roussopoulos, figure du féminisme et pionnière de la vidéo militante documentaire. Dans les années septante, en pleine période de contestation sociale, elle donne la parole à celles et ceux qui sont tenu·e·s au silence: les femmes, les ouvrier·ère·s, les immigré·e·s, les homosexuel·le·s, les prostitué·e·s, etc. En 1982, elle fonde avec Delphine Seyrig et Ioana Wieder le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir à Paris pour créer une mémoire audiovisuelle des mouvements de femmes.

Carole Roussopoulos, née en 1945 à Sion, s’installe en 1967 à Paris. Deux ans plus tard elle achète l’une des premières caméra vidéo légère combinée d’un magnétoscope pour enregistrer le son et se découvre vidéaste militante. Avec son compagnon Paul Roussopoulos, elle fonde le collectif « Vidéo Out » pour documenter et soutenir des luttes en donnant la parole aux “sans voix”. Elle suit les grèves ouvrières, dont celles de l’usine LIP, et les luttes anti-impérialistes. Carole Roussopoulos partage son savoir technique avec plusieurs collectifs militants, dont les Black Panthers ou le mouvement de libération des femmes (MLF).

De nombreux collectifs de contre-culture féministe s’emparent de la vidéo, médium récent et pas encore institutionnalisé. Ces groupes se réalisent avec des principes d’autonomie, non-hiérarchie et surtout en non mixité afin que les concernées s’expriment librement. Les caméras contribuent au combat féministe en diffusant notamment une nouvelle image des femmes, loin des stéréotypes et de la censure masculine.

La rencontre de Carole Roussopoulos avec le MLF est décisive et influence la carrière de la vidéaste qui, caméra au poing descend dans la rue et filme les manifestations en faveur de l’avortement, les prostituées de Lyon, les débats autour du viol, etc. Elle fait également partie d’un collectif entièrement féminin « Les Insomuses » avec Delphine Seyrig et Iona Wieder, avec lesquelles elle réalise des films tels que: “Maso et Miso vont en bateau” ou “S.C.U.M Manifesto”. En 1982, elles fondent ensemble le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, premier centre d’archives audiovisuelles féministe. De retour en Suisse en 1999, elle réalise “Debout! Une histoire du mouvement de libération des femmes”, un documentaire qui propose des entretiens des femmes qui ont porté le MLF en Suisse et en France avec des images d’archives.

Ce programme a été réalisé en collaboration avec Espace Femmes International (EFI) et le Festival Les Créatives.