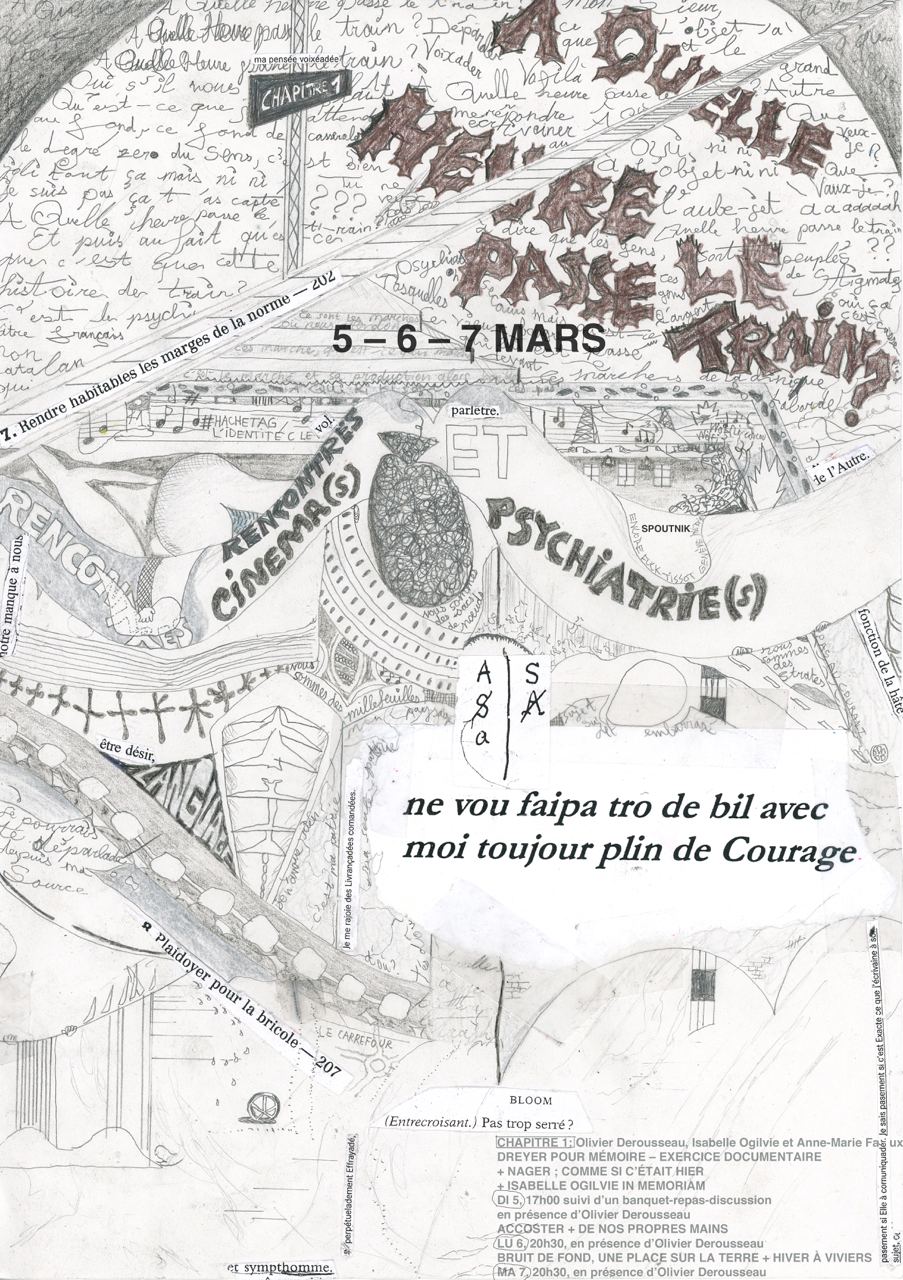

DREYER POUR MÉMOIRE – EXERCICE DOCUMENTAIRE + NAGER ; COMME SI C’ÉTAIT HIER + ISABELLE OGILVIE IN MEMORIAM

RENCONTRES CINÉMA(S) ET PSYCHIATRIE(S) - Olivier Derousseau, Isabelle Ogilvie et Anne-Marie Faux

Au départ de tout cela, il y a une immense colère adressée à l’endroit de cette France: ses surveillants, politiciens, bureaucrates, supermarchés, protocoles, mesures, réformes qui continuent encore d’aliéner le pays. Alors, toujours cette même question: comment résiste-t-on? Après avoir gueulé, essayons de se réunir avec celles et ceux qu’on ne veut pas réunir et qu’on préfère exclure. Lorsqu’on s’est entretenu avec Olivier pour préparer sa venue, il a décrit ainsi sa démarche: « C’est quoi les conditions matérielles d’élaboration d’une rencontre? Que ça ne soit pas seulement la case du programme de réinsertion mais que ça puisse effectivement transformer quelque chose en mettant un outil (le cinéma par exemple) au milieu. Et c’est précisément ça dont on est empêché très souvent et c’est ça qu’il faut construire ». En effet, dans chacun de ses films, des exercices se font, se vivent, s’éprouvent sous nos yeux, pour fabriquer un “nous”. Mais il n’y a, ici, nulle tricherie, car on voit d’abord ce qui est empêché, la communion n’est pas donnée d’emblée et sera possible qu’à certaines conditions que les films se donnent les moyens de créer. Et à nous, spectateur.ice.s et témoins, nous est donc confiée la responsabilité morale de reconnaître que la rencontre fut possible, sera dès lors encore possible et qu’il y a nécessité qu’elle reste toujours possible. C’est habité, affecté, touché par cette transmission que l’on souhaite passer ces films plus loin.